Home

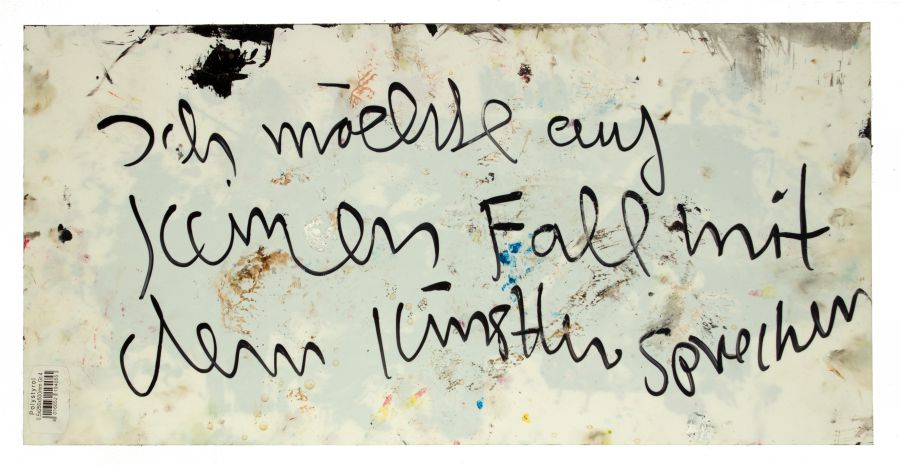

Ich sage „hallo“ und meine „hello“  dürfen nicht fassbar sein.

dürfen nicht fassbar sein.

wollen verkaufen,

wir seien unverkäuflich.

Wollen sprunghaft bleiben, unberechenbar.

sind Fliehende,

und man sagt,

es sei alles schon gedacht worden.

Das lieben wir.

Wir lieben es,

zu denken.

Wir sagen mit einem unausstehlichen „Ja“, „Nein“ zum Verkauf unserer Person. Dann sind wir gute Prostituierte, die sich in ihrer Kajüte schminken, um sich später den älteren Herrschaften zu übergeben, Prostituierte, die stets bereit sind brav ihren Job zu tun wenn es drauf ankommt. Wir sagen „Ja“, um uns in den Widerspruch zu begeben. #

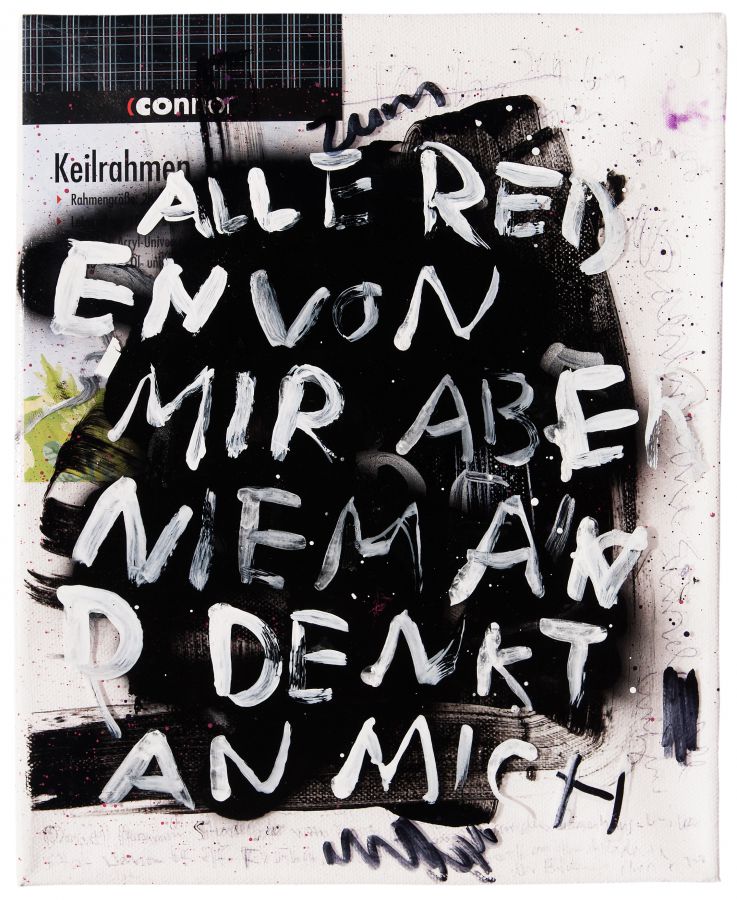

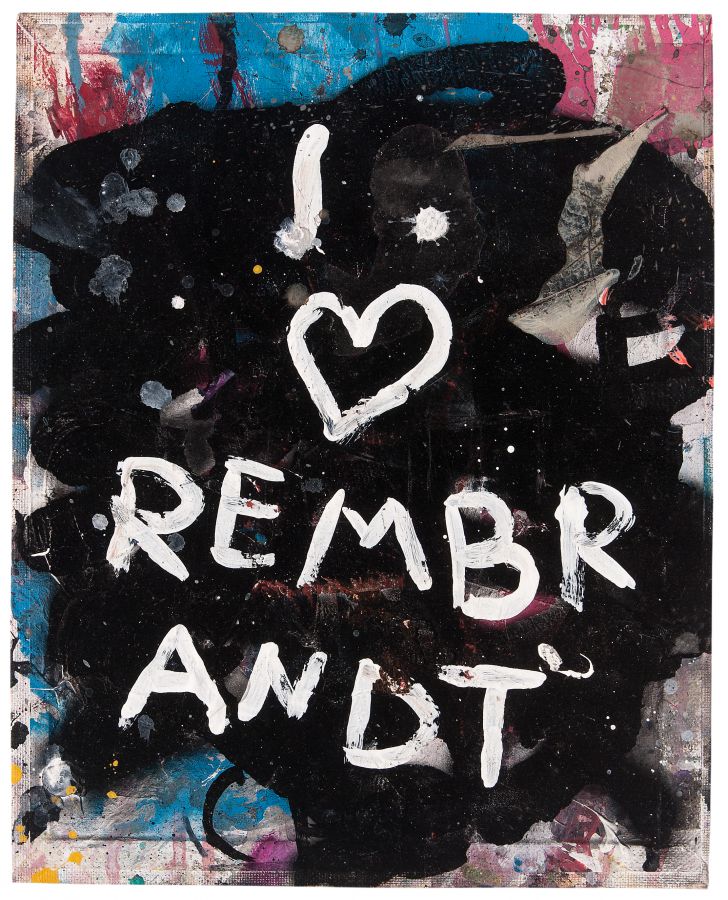

Man hat uns „verwirrend“ genannt, man sagte, wir seien nur besseres Spielzeug. So wollen wir es auch sein. Man soll uns diffarmieren können, man soll Spaß an uns haben, uns aufsaugen und zurechtstutzen. Wir sitzen nicht länger mir Barthes, Hegel, Schelling, Kafka, Feyerabend in unserer Zimmerbibliothek, und entsagen uns dort dem Facebook-Event. Wir sind Künstler. Echt, hautnah, ma n kann uns greifen, kaufen, mit nach Hause nehmen, an die Wand nageln, streicheln, lieben, bespucken. Wir sind nicht naiv. Wir wissen um euch und um uns, und um diese Verbindung. Wir wollen das ihr uns liebt, da ihr es liebt, uns zu hassen. Eure Brieftaschen sind voller Speichel.

n kann uns greifen, kaufen, mit nach Hause nehmen, an die Wand nageln, streicheln, lieben, bespucken. Wir sind nicht naiv. Wir wissen um euch und um uns, und um diese Verbindung. Wir wollen das ihr uns liebt, da ihr es liebt, uns zu hassen. Eure Brieftaschen sind voller Speichel.

Wir reden auf der Vernissage deiner Nachbarin. Sie ist ein Rädchen, welches uns schmeichelt, solange sie nichts über sich weiß. Weiß sie, wird sie wie wir werden, dann ist sie traurig und langweilt uns. Wir lieben es, Furchen in die noch ebenen Äcker der Nichtwissenden zu flügen, wir sind Lehrende, wir sind Schüler, uns schmeichelt der Geruch von Zigarrenqualm an Bukowski Sakkos.

Wir selbst rauchen selbstgedrehte Zigaretten, und mit jedem Zug wird die Sicht schwerer. Auch hier sind wir ein wenig zu romantisch, und warten gespannt auf jene, die uns Belehren.

Ich darf falsch Schreiben, unmöglich reden, beschissen malen, romantisch dabei sein und meine schönen, bravenm bunten, banalen, von Mutterhand geformten und geliebkosten Träume und Triebe ungekürzt in die Welt schicken, lachend die Füße übereinanderschlagen und schließlich eine Mentalität entwickeln die heimlich flüstert: „Ach, weißt du, eigentlich stehe ich über all diesen Dingen“. Aber „eigentlich“ verhalte ich mich zunächst nur zu den Dingen. In welch einer Relation ich das tue, ist mir noch unklar. Warum ausgerechnet darüber?

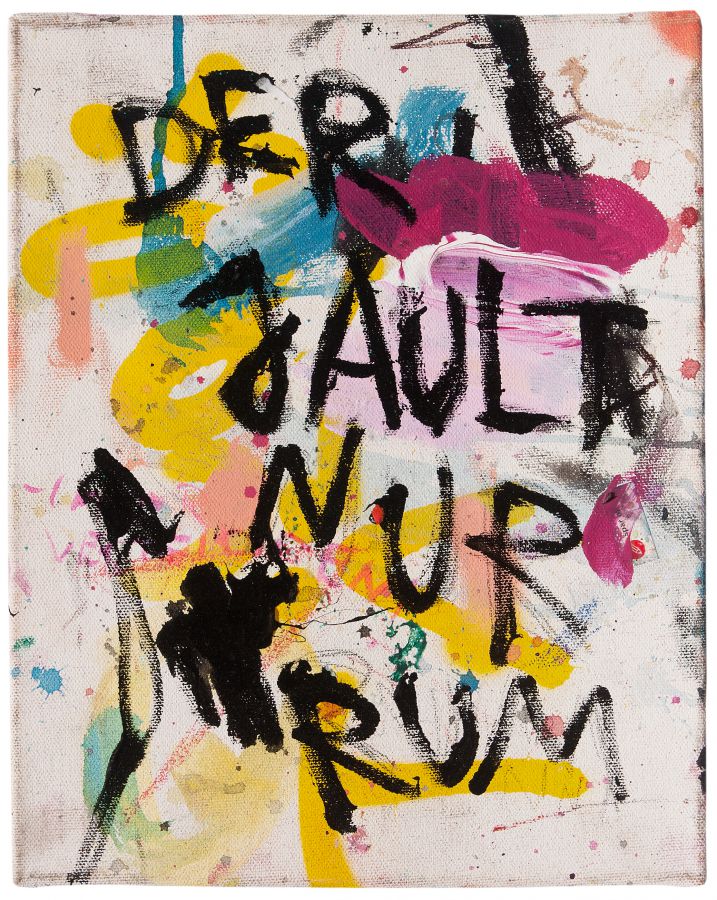

Die Originalität unserer niemals wunschlosen Kinder besteht indessen schlicht und ergreifend darin, immer und immer mehr zu wollen. „Der will was“ „Der geht ran“ „Der ist konsequent“ „Der zieht es durch.“ (Der Ferrari ist mir langweilig geworden, ich will jetzt einen Monstertruck). Die Keilrahmen werden größer, der Farbauftrag wilder, die Farbe auffallend bunter, die Gestik ausgiebiger. Mehr.

–Geprüft durch Duden.

Sonnenbrillenfinsternis. Was waren das für glückliche Momente, die ich gemeinsam mit euren Augen verbracht hatte. Mit euren stets in verschiedensten Nuancen auf mich einwirkenden Augen saß ich auf

Parkwiesen, gemeinsam mit euren Hunden; in euren Ateliers, gemeinsam miter Facetten.

Und dann, plötzlich: was sind die Künstler eigentlich noch für mich? Da ist sie, scheinbare Auswegslosigkeit am Morgen. Jetzt schon, gerade vor dem Wach-Werden. Die Künstler, 1. Repressive Gestalten in zerlöcherten Jeanshosen 2. Essayisten die nicht in der Lage dazu sind Essays zu schreiben 3. ordinäre Designer mit 5 – 6- Spraydosenstriche auf riesigen Leinwänden.

Egal. Setzt da noch ein Zitat rein, denke ich mir. Ein Zitat ist einfach, schnell ins Internet, Zitat suchen, dann Wikipedia, Zitat ausweiten, eigene Gedanken rein, Text schreiben, schnell schnell schnell. Auswendig lernen, wieder

Was ist der Künstler für mich? Das ist doch jemand der sich fragen muss „Was ist der Künstler für mich?“. Alles so gleich in diesen identischen Gesichtern, die gelangweilt über den mannigfaltigsten Klamotten-Typen schweben. Gleichwertig unterschiedlich – gleiche, nuancenreiche Kleidung. Gleichwertig individuell, individuell abgestimmt, individuell angeglichen, jeder für sich.

Was waren das für glückliche Momente, in denen wir daran glaubten, unsere Behauptungen hätten eine irrwitzige, magische Kraft (Relevanz, wie wir heute sagen würden)? Ich hätte gern die notwendige Kapazität gehabt deinen Worten glauben schenken zu können. Nur war ich zu abgelenkt von der Sonnenlichreflexion auf der Außenseite deines Nasenringes.

Dieses Lichtspiel, welches sich vollzog, immer dann, wenn du, au

immer dann, wenn du, au

fgewühlt von deiner soeben preisgegebenen

Idee, deinen Schädel nicht mehr stillhalten konntest. Du begannst dann heftig zu nicken und der Ring und die Sonne nickten mit. Und da der Ring und die Sonne sich nun andersweitig ausrichteten, blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem Ausweichen zu beginnen, was meinerseits ein Nicken zur Folge hatte. Ich konnte von deiner Idee nichts verstehen, konnte nichts greifen, da mir immer wieder diese furchtbare Sonne über die Reflexion deines Nasenringes ins A

Und dann noch: Muss mein Ziel notwendigerweise das Ziel aller sein? Und ist es nicht vorherbestimmt, dass unser gemeinsames Ziel mit all den mannigfaltigen Möglichkeiten der individuellen Umsetzungen heutzutage, den Konkurrenzkampf voraussetzt? Und hat sich das eigentliche Ziel, wenn der Sieg des Konkurrenzkampfes zum Ziel geworden ist, nicht vollständig verschoben?

Hier ist nun mein Thema, icjh

„Prätensiös, präventiv“ und die Weingläser

hinterlassen Erinnerungsringe auf den viel (viel) viel zu alten Holztischen, welche, den Restwein aufsaugend einen Gedanken daran verschwenden wie es wohl wäre, wären sie

So bleiben ihnen lediglich die Lusttropften der Schein-Intellektuellen.

setzte das jetzt  um. Ich werde es schaffen mit meiner Vorstellung im Einklang zu kommen. Ich arbeite täglich 4 Stunden, gehe dann durch den Park und lese. Ich habe jetzt alles durch, habe mir zu all dem Gesichteten und Berichteten und Durchwanderten immer wieder genauste Notizen gemacht, um ja nicht ins Stolpern zu kommen. Und wenn ich mein Thema dann umgesetzt habe, wenn ich, als ein nur schwer zufriden zu stellender, es dann doch geschafft habe jedenfalls zeitweise, flüchtig zufrieden zu sein, nehme ich mir das Nächste Thema vor. Das sind die ratinalen Sprünge, die Eckpfeiler. Ich besichtige wieder das Internet und die neusten Ausschreibeungen, oder ich antizipiere die kommenden Auschreibungen und schaue einfach gleich die Tagesschau an. Egal, es ist egal. Ein und das selbe. Hier ist mein nächstes Thema, zum Glü

um. Ich werde es schaffen mit meiner Vorstellung im Einklang zu kommen. Ich arbeite täglich 4 Stunden, gehe dann durch den Park und lese. Ich habe jetzt alles durch, habe mir zu all dem Gesichteten und Berichteten und Durchwanderten immer wieder genauste Notizen gemacht, um ja nicht ins Stolpern zu kommen. Und wenn ich mein Thema dann umgesetzt habe, wenn ich, als ein nur schwer zufriden zu stellender, es dann doch geschafft habe jedenfalls zeitweise, flüchtig zufrieden zu sein, nehme ich mir das Nächste Thema vor. Das sind die ratinalen Sprünge, die Eckpfeiler. Ich besichtige wieder das Internet und die neusten Ausschreibeungen, oder ich antizipiere die kommenden Auschreibungen und schaue einfach gleich die Tagesschau an. Egal, es ist egal. Ein und das selbe. Hier ist mein nächstes Thema, zum Glü

ck gefunden, und ich werde das jetzt umsetzen. Wieder geht es in die recherche, wieder in aufregende Gebiete, ins Neuland, Und irgendwann, vielleicht in 30, 40 oder 60 Jahren, oder vielleicht bereits in 5 Jahren habe ich mein letztes Thema bearbeitet und abgeschlossen, beende mein sich aus Projekten zusammengesetztes Projekt, setze mich in den Park und frage mich: „Und jetzt?“

Als ich

Nein. ch muss das tun. Ich meine, ich muss malen, wie jene die nicht malen

müssen, malen müssen sobald sie ihr „Ich muss malen“ soweit zugeschnitten haben, dass wir Außenstehende davon überzeugt sind, dass sie malen müssen. Und ich muss besonders sein, so wie ich eben Gefahr laufe besonders zu werden, wenn ich über jene, die nicht malen müssen aber so tun als würden die malen müssen schreibe, dass sie eigentlich nicht malen müssen. Selbst wenn. Selbst wenn ich malen müsste, könnte es sein, dass ich nur so tue als würde ich malen müssen. Und solange ich es nicht schaffe, nicht mehr von den Blicken der Anderen abhängig zu sein, ist es völlig gleichgültig ob ich wirklich malen muss, oder mir das malen müssen nur ausgedacht habe, was für Jemanden der malen und abhängig von der Rezeption der anderen sein muss, eine furchtbare Lethargie zur Folge hat. Letha

s und an ihr (der Welt) immer wieder fröhlich weiterscheitert.“ zwischen all den Funktion Gewordenen, zwischen all den sich als „Fertig“ an der Ampel uns gegenüber Abgestellten, von den digitalen Raffinessen zum Cyborg Erzogenen, Ergriffenden zuende Gedachten. Und das kann er, der Künstler im Atelier, wirklich sein! Da glaube ich fest dran. Er darf nur nicht als Zuende

es gestern Abend nun endlich geschafft hatte damit zu beginnen, mich und meinen Tagesablauf zu katalogisieren und infolgedessen meine erste Tagesplantabelle anzufertigen, fühlte ich mich für einige Sekunden siche

r und strukturiert. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so freischaffend, aber glücklich,

erkannte ich zunächst, und weil ich glücklich bin, kann ich so tun alsreischaffend. Alle Autoren,r mir liegt und ich beschlossen habe dieser freien Einteilung meiner Freiheit folge zu leisten, scheit es so, als könnte auch ich beruhigt durch die Welspazieren und

pausenlos behaupten, ich wäre freischaffen“. Und allein das Wissen darum, eine Antwort dieser Art geben zu können, sowie der Klang des Wortes „Freischaffend“ selbst, ein Klang, welcher mich vor mir selbst sogleich zu einem freiheitlichen, ungelenkten und unlenkbaren, womöglich sogar intellektuellen Individuum machte, dieser wunderbare Klang des Wortes Freischaffend, sowie das Wort Freischaffend selbst, welches ich von nun an voller Stolz in die Gesichter der Anderen, der Nicht-Freischaffenden Individuen schleudern konnte, beruhigten mich nicht nur ungemein, sondern gaben mir eine unwiderrufliche Selbstsicherheit. Sekündlich wiederholte ich m

(

kreiert mit dem jeder etwas anfangen kann. Eine Schon allein aus diesem Grund werde ich meine Zeigefingerschläge nicht aufnehmen. Weder besitze ich die dafür notwendige Technik, noch den Willen meine Zeigefingerschläge aufzunehmen; weder interessiere ich mich für die Veränderung tonaler Strukturen, noch für technische Bearbeitung im allgemeinen. Ich inte

essiere mich ausschließlich für mich und für mein Tippen in diesem Moment. Für das Tippen der Sekunde, das Tippen und seine Ursprünge genau hier an diesem Ort. Warum also tippe ich? Wie tippe ich? Was in aller Welt könnte mein Zeigefinder jetzt, mit dem Museumsbesuch der letztben? Ich tippe wütend, lautstark, auffällig. Doch auch wenn ich wütend tippe, tippe ich nicht um Ansehen zu erlangen oder um Aufsehen zu erregen.

Mein Zeigefinger-Fingernagel tippt rythmisch auf die Kunstholzoberfläche des Küchentisches umher. Mit der nötigen Studio-Technik wären diese nervösen Schläge womöglich die Skizze eines neuen, individuellen

MÖGLICHER ANFANG:

Einer von euch.

Popschlagers, zu dessen Enstehungsgeschichte ich im Nachhinein allerlei zu erzählen hätte. Man könnte das ganz groß aufziehen.

„Ich saß da bei meiner Familie, zwischen all diesen Typen mit

das alles damit begann, das ich damit begann mir Tagespläne anzufertigen, um mir eine Struktur zu geben. Diese Verzweif, die dann zutage

tritt, wenn der Freischaffende versteht, dass er sein freies Schaffen nicht ohne weiteres aufrecht erhalten, nicht aushalten kann. Infolge seines Erkennens fertigt sich der Freischaffende dann Tabellen, Tagespläne oder ähnliche Hilfestellungen an, von denen er denkt sie könnten ihn als Freischaffenden erhalten, die aber tragischerweise das exakte Gegenteil einer solchen Erhaltung herbeiführen, da weder die Freiheit, noch das Schaffen, davon bin ich jetzt überzeugt, i

– Atelier, Tischlampe, Gedanken, Situation

„Jeder Künstler, dem daran gelegen ist, in unserer Gesellschaft Berühmtheit zu erlangen, muss wissen, dass nicht er berühmt sein wird, sondern ein anderer unter seinem Namen, einer, der ihm schließlich entgleitet und den wahren Künstler in ihm umbringen wird.“

Obgleich dieser Raum immer gleich ist, immer gleich und immer das selbe, habe ich k eine Sekunde der letzten Wochen daran gezweifelt, den Rest meines Lebens hier drinnen verbringen zu können. Ich verliere mich im Stuhlpolzer, in der Innenseite meiner Kaffeetasse, im Zigarettenqualm, in den Landschaften der Leinwandoberfläche. Natürlich verändert sich die Anordnung innerhalb des Raumes, es kommen und gehen Werke, Zufriedenheiten, Hoffnungen und Zerstörungen.

eine Sekunde der letzten Wochen daran gezweifelt, den Rest meines Lebens hier drinnen verbringen zu können. Ich verliere mich im Stuhlpolzer, in der Innenseite meiner Kaffeetasse, im Zigarettenqualm, in den Landschaften der Leinwandoberfläche. Natürlich verändert sich die Anordnung innerhalb des Raumes, es kommen und gehen Werke, Zufriedenheiten, Hoffnungen und Zerstörungen.

denen ich überhaupt nichts mehr anfangen konnte, und begann, einfach

auvvs mir heraus, wie wild auf die Tischplatte umherzutippen. Da war eine ungeheure Wut in mir, ein wirklich widerliches Gefühl. Repression. Ich glaube es war etwas psychosomatisches. Und ich hatte das Gefühl, als könnte ich all die Wut, die sich da aufgrund meiner Umgebung und den mich Umgebenen in mir anstaute, allein durch die taktvollen Schläge meines Zeigefingers aus mir heraus in die Tischplatte kanalisieren. Später haben wir dieses Getippe dann im Studio aufgenommen und die Töne durch ein paar Synthesizer gejagt. So entstand die Grundlage für den neuen Track“.

Es ist wichtig später noch aufzunehmen, wie sehr der Gedanke an die Expansion der Arbeit, das Werk bereits im Atelier bestimmt. Die Galerien sindbekanntlicherweise schon lange in die Ateliers vorgedru

Etwas über eine Person schreiben, die „music is my religion“ auf dem Unterarm zu stehen hat.

ngen.

Buchträger mehr sein, so wenig wie ich jemand ohne Buch sein will, denn auch

„Sei nicht so ruhig, haben sie gesagt. Mach mal Radau, haben sie gesagt. Mach das mal in nen Rahmen haben sie gesagt. Dann kaufen die Leute das. Warum eigentlich? Machen die 100.000 aufn Konto so frei, dass man wieder klare Grenzen braucht? Moment mal. Hier haben Sie jemanden vor sich, der wirklich Bohème ist, eben nur mit Internet. Nicht an Kleinigkeiten aufhalten! Mein Freund ist mit 15 aus dem Fenster gesprungen, das ist wie nen Diamant im Lebenslauf, das sag ich Ihnen. Ich mach Mitleidspreise, vielleicht wollen Sie ja mehr wissen. Aber bitte nur PN! Ich zähle die Kaffeeringe meiner Kaffeetasseninnenseinte, täglich zwischen 10 und 12.

ohne Buch liefe ich ja Gefahr, der Besondere ohne Buch zu sein. In dieser Hinsicht hätte ich dann wiederum auch Buchträger sein können. Im Grunde ist es mir sogar zuwider ein Mensch der Struktur zu werden, wie es mir auch zuwider ist ein wider sprüchlicher Freischaffender zu sein, wobei ich mich sowohl als Freischaffender als auch als Mensch der Struktur wohl fühlen würde, käme ich nicht mit jedem weiteren Schritt auf die Idee, dass ich sowohl als Freischaffender als auch als Strukturierter in ständiger Abhängigkeit zu den Anderen stehe, die mich eben zu dem machen was ich bin.

sprüchlicher Freischaffender zu sein, wobei ich mich sowohl als Freischaffender als auch als Mensch der Struktur wohl fühlen würde, käme ich nicht mit jedem weiteren Schritt auf die Idee, dass ich sowohl als Freischaffender als auch als Strukturierter in ständiger Abhängigkeit zu den Anderen stehe, die mich eben zu dem machen was ich bin.

Ich will meine Sinne schäfren auf euren Bionade-Wiesen, um auf den Biennalen mitreden zu dürfen, mit meinem eigenen Schaffen als Rückendeckung, nur falls jemand fragen sollte.“ Aber ohne dieses gekünstelte Gekonnte, ohne das Abweisen der vermeidlich Einfacheren. Ohne als ein Besonderer, als ein Freischaffender zu schreien. Ohne diese subtilen, suggestiven, subversiven, passiven Aggressionen, ohne diese gespielt

Perfide ist, dass viele widerständige Maler, sicder Grundbaustein seiner künstlerischen Auseinandersetzung ist, nicht mehr auf die ursprüngliche Emotion des Künstlers, der somit auf sein In-Der-Welt-Sein reagiert, sondern auf die Modalitäten deren dieser, innerhalb seiner Möglichkeiten des emotionalen Ausdrucks, ausgesetzt ist. Es ist ein Unterschied, ob ich auf eine eigene Emotion einfach reagiere, oder auf die selbe Emotion mit dem Gedanken daran reagiere, ob diese meine Reaktion in ein institutionelles Programm passt).

ich, braucht nicht den Willen des Künstlers, sondern lediglich ein handelndes Subjekt um in die Welt zu komm en. Sobald der Künstler aber, als eines dieser handelnden Subjekte, ein von ihn Geschaffenes erkennt, und es als dieses benennt, in diesem Augenblick wird das Schaffen zugleich zu einem von der Willkür des Künstlers Gemachtem. Es ist mir völlig unmöglich mein Schaffen zu erkennen, da ich, um mein Schaffen erfassen und erkennen zu können, dieses erst einmal erfassbar und erkennbar gemacht haben muss. Und da dieses Erkennen notwendigerweise von meinem Verstand ausgeht, entreiße ich das von mir Geschaffene aus seinem freien Zustand, unterbreche den Lauf, und ordne es meiner Bestimmung unter.

en. Sobald der Künstler aber, als eines dieser handelnden Subjekte, ein von ihn Geschaffenes erkennt, und es als dieses benennt, in diesem Augenblick wird das Schaffen zugleich zu einem von der Willkür des Künstlers Gemachtem. Es ist mir völlig unmöglich mein Schaffen zu erkennen, da ich, um mein Schaffen erfassen und erkennen zu können, dieses erst einmal erfassbar und erkennbar gemacht haben muss. Und da dieses Erkennen notwendigerweise von meinem Verstand ausgeht, entreiße ich das von mir Geschaffene aus seinem freien Zustand, unterbreche den Lauf, und ordne es meiner Bestimmung unter.

Nun ist es um als Künstler zu gelten wiederum notwendig, etwas selbst Hervorgebrachtes vorzuzeigen, was voraussetzt, das der Künstler nach eine seiner Beschäftigungen, etwas als vorzeigbar bestimmt, wodurch er es gleichzeitig, durch seine gezielte Endscheidung, zu einem Vorzeigbaren macht. Das ist der erste, wichtige Punkt: Er schafft es nicht zu einem Vorzeigbaren, er macht es dazu. Das macht mich verrückt. Meine Aufzeichnungen sind nichts Geschaffenes. Sie sind ein Gemachtes. Ich mache mein Werk, meine Bilder, meine Aufzeichnungen, wie der Bäcker seine Brötchen macht. An irgendeinen von mir selbst gewählten Punkt werde ich immer wieder sagen: „Es ist fertig, es ist gut, es reicht.“ Das ist alles. Um den Versuch der genauen Ausdifferenzierung

nsequenz im Ausstieg. Zu sagen „Ich will die Welt vom elend Befreien

“ und zugleich, wie selbst diktiert, nach diesen Worten zu handeln ist für den Künstler unmöglich. Dieser beobachtet nur die Tatsache, dass die Welt befreit werden muss, befreit werden will, befreit werden sollte; und spürt sich selbst diesen Wünschen untergeben, einer Sehnuscht nacheifernd, eine Hoffnung verteidigend. Aber er spürt ebenso seine Ohnmacht. Dieses, am Anfang immer unbestimmte, beinahe unheimliche Gefühlsgemisch macht sein Werk. Ich weiß, dass es mir nicht darauf ankommen kann einen anderen Präsidenten anAufgabe sein. Aber ich fühle mich, inmitten einer nach Entertaiment trachtenden, scheinbar oberflächlichen Welt, falsch aufgehoben (das oberflächliche Entertainen ist ja kein Problem, dass erst jetzt,

“ und zugleich, wie selbst diktiert, nach diesen Worten zu handeln ist für den Künstler unmöglich. Dieser beobachtet nur die Tatsache, dass die Welt befreit werden muss, befreit werden will, befreit werden sollte; und spürt sich selbst diesen Wünschen untergeben, einer Sehnuscht nacheifernd, eine Hoffnung verteidigend. Aber er spürt ebenso seine Ohnmacht. Dieses, am Anfang immer unbestimmte, beinahe unheimliche Gefühlsgemisch macht sein Werk. Ich weiß, dass es mir nicht darauf ankommen kann einen anderen Präsidenten anAufgabe sein. Aber ich fühle mich, inmitten einer nach Entertaiment trachtenden, scheinbar oberflächlichen Welt, falsch aufgehoben (das oberflächliche Entertainen ist ja kein Problem, dass erst jetzt,

.) und dieses Unbehagen wird mich bis ins Atelier begleiten. Hier wird der Kampf ausgetragen, hier werde ich mich selbst als ein Individuum in dieser Welt behaupten müssen. Daher auch die immer wieder in mir aufkommende Notwendigkeit, das Atelier zu verteidigen. Das Atelier, als ein Ort, in dem das Unbehagen sich vertiefen, sich ausweiten kann. Als ein Ort, der solch ein Unbehagen erst heranwachsen lassen und greifbar machen kann, ohne dass es von einem nächsten oder einer schnell die Macht zu kreieren, dass könnte niemals meine servierten Antwort verdaut wird. Das Atelier schließlich, als geschlossener Privatraum, der alles andere als eine für Entertaiment prädestinierte Bühne darstellt. Daher auch keine Videos mehr.

.) und dieses Unbehagen wird mich bis ins Atelier begleiten. Hier wird der Kampf ausgetragen, hier werde ich mich selbst als ein Individuum in dieser Welt behaupten müssen. Daher auch die immer wieder in mir aufkommende Notwendigkeit, das Atelier zu verteidigen. Das Atelier, als ein Ort, in dem das Unbehagen sich vertiefen, sich ausweiten kann. Als ein Ort, der solch ein Unbehagen erst heranwachsen lassen und greifbar machen kann, ohne dass es von einem nächsten oder einer schnell die Macht zu kreieren, dass könnte niemals meine servierten Antwort verdaut wird. Das Atelier schließlich, als geschlossener Privatraum, der alles andere als eine für Entertaiment prädestinierte Bühne darstellt. Daher auch keine Videos mehr.

Kein Filmen des Prozesses. Keine Gefahr aufkommen lassen, die mein Tun auf einer glatten Oberfläche herabwürdigt. (Das Video impliziert ja quasi die vollendete Verarbeitung des Gefilmten. Befinde ich mich noch im Prozess des Verstehens, als jemand, dem wirklich daran gelegen ist zu verstehen, so käme ich nicht im Traum auf die Idee, eine Videokamera aufzustellen. Das wäre in meinem Falle nur eine Pose die sagt: „Schaut mir beim Verstehen zu“.)

Als erster muss festgehalten werden, dass ich mich – jedenfalls innerhalb der Produktion meiner Arbeiten – keinem Herren unterworfen sehe und mich in keiner Situation wiederfinden kann, aus der mich nur der Tot befreien könnte. Meine Revolte richtet sich also nicht gegen ein für mich physisch wahrnehmbares, außerhalb von mir liegendes Subjekt, welches mich unterdrückt oder andersartig einengt. Ich arbeite innerhalb des Ateliers frei. Viel mehr entspringt sie aus einem ständigen Oszillieren zwischen Ja und Nein, zwischen der Annahme und der Ablehnung der aus mir selbst heraus entstandenen Einzelwerke. Die Frage ist, ob das Nein, welches bereits innerhalb meiner Ja-Nein-Oszillation implizit vorhanden ist, das einzige und letzte Nein ist, welches sich in meinem Diskurs auftut, oder ob es darüber hinaus ein weiteres Nein gibt, welches versucht ist, diesen Wechsel selbst abzulehnen.

„Der Sklave“ , schreibt Camus, „protestiert gegen das Leben, das ihm innerhalb seines Standes bereitet ist…“(Der Mensch in der Revol) Ich aber protestiere gewissermaßen gegen die dezidierte Festlegung eines aus mir heraus geborenen Wertes. Ich will den Wert unbestimmt in der Schwebe lassen. Erstens, soll ihn keiner von Außen festmachen können, und zweitens, will ich ihn vorerst selber nicht festmachen (indem ich ihn nämlich selber festmache, ist er auch auch nach Außen hin, in Form des Kunstwerkes, sichtbar, und kann von dort aus ebenfalls gewertet werden).  Wenn es eine Freiheit des Künstlers gibt, dann liegt sie vielleicht genau hier, in der Möglichkeit, eine unberechenbare Figur sein zu können, die sich gegen eine Festlegung von Außen wehrt. Dann manifestiert sich diese äußerst unbequeme Freiheit, auf der dieses Nein zur Festlegung gründet, in einem ständigen Kampf um sich selbst. Sie bedeutet, niemals auf Nummer Sicher gehen zu dürfen. Sie wird in dem Moment mit Füßen getreten, in dem ich beispielsweise eine nächste Reihe von Bildern anfertige, die der Reihe davor zum verwechseln ähnlich sieht, da ich verstanden habe, dass sich die vorhergehende Reihe an Bildern gut verkauft hat. (Anmerkung: Ich habe niemals eine Reihe Bilder verkauft, weshalb ich das natürlich bequem niederschreiben kann. Es besteht aber die Möglichkeit, dass ich in dieser Hinsicht, die Freiheit irgendwann einmal mit Füßen treten werde.)

Wenn es eine Freiheit des Künstlers gibt, dann liegt sie vielleicht genau hier, in der Möglichkeit, eine unberechenbare Figur sein zu können, die sich gegen eine Festlegung von Außen wehrt. Dann manifestiert sich diese äußerst unbequeme Freiheit, auf der dieses Nein zur Festlegung gründet, in einem ständigen Kampf um sich selbst. Sie bedeutet, niemals auf Nummer Sicher gehen zu dürfen. Sie wird in dem Moment mit Füßen getreten, in dem ich beispielsweise eine nächste Reihe von Bildern anfertige, die der Reihe davor zum verwechseln ähnlich sieht, da ich verstanden habe, dass sich die vorhergehende Reihe an Bildern gut verkauft hat. (Anmerkung: Ich habe niemals eine Reihe Bilder verkauft, weshalb ich das natürlich bequem niederschreiben kann. Es besteht aber die Möglichkeit, dass ich in dieser Hinsicht, die Freiheit irgendwann einmal mit Füßen treten werde.)

Die Unberechenbarkeit des dadurch freien Künstlers darf natürlich nicht seiner Berechnung entspringen, denn dann wäre sie ein künstlerisches Konzept, welches wiederum berechenbar wäre. Die berechnete Unberechenbarkeit wäre, um nochmals auf den Anfang meiner Niederschrift zurückzukommen, ein gemachtes Schaffen. (Ich bin in dem Moment schon nicht mehr unberechenbar, in dem ich davon überzeugt bin unberechenbar sein zu wollen, da Unberechenbarkeit das ist, was übrig bleibt, sobald man jegliche rationale Berechnung abzieht (falsch: Die Natur ist völlig ohne rationale Berechnung und dennoch berechenbar. Ein Kunstwerk kann unberechenbar entstanden, als Kunstwerk selbst aber nicht mehr unberechenbar sein. Bsp.: Ich gehe heute ins Atelier um zu arbeiten. Berechnet ist in diesem Zusammenhang die Entstehung einer unbestimmten Anzahl von Arbeiten. Diese Berechung bezieht sich auf die Entstehung im gesamten, sie ist der Rahmen meiner Auseinandersetzung innerhalb dessen etwas geschieht. Unter diesem Entstehenden Arbeiten kann es allerdings sehr wohl eine Arbeite geben, die völlig unberechnet entstanden ist, nämlich während der Berechnung einer anderen Arbeit. Siehe Machen-Schaffen) Sowohl das Unberechenbar-Sein wie auch das Schaffen sind nicht von unserer Verstand abhängig, sondern werden in den Spuren unserer Absichten deutlich. Schlegel schreibt „Um über ein Gegenstand gut schreiben zu können, darf man sich nicht mehr für ihn interessieren“ ). Vielleicht darf man in diesem Atemzug, um als Künstler frei sein zu können, nicht mehr darauf erpicht sein, die künstlerische Freiheit mutwillig herbeizuführen. Schon der Gedanke, die Freiheit im Atelier malerisch auszudrücken, ist dann vollends verkrampft. Wenn ich von einem lebendigen, sich windenden Künstler spreche, dann meine ich eben jene Gestalt, die sich selbst nicht kommen sieht. Einen Künstler, der Jahrelang malt, und heute, völlig entgeistert, die Kamera in die Hand nimmt; der sich bis gestern noch postmodern widersetzte und heute abstrakte Tafelbilder malt.

Interessant: Zizek spricht in dieser Beziehung von seinem Sohn, der eine Schokoladentorte im Schaufenster sieht und diese unbedingt haben will. Der Vater antwortet „Wir müssen los, wir haben keine Zeit. Morgen bekommst du zwei von diesen Torten, aber wir müssen jetzt schnell weiter, sonst verpassen wir unsere Bahn.“

Daraufhin der Sohn: „Nein, ich will diese Torte, jetzt!“.

Der Vater: „Ist sie dir wirklich so wichtig?“

Der Sohn: „Nein, aber ich will sie haben.“

Das Subjekt. Ich denke, dass dieses Szenario sehr gut ins Atelier zu übertragen ist. Plötzlich taucht da eine völlig unvorhersehbare Notwendigkeit auf, die unbedingt und sofort umgesetzt werden muss. Es gibt dafür nur einen Grund: der Wille selbst. Wichtig festzuhalten ist also, dass das Interesse nicht bei dem Bild liegt, sondern bei der Gewissheit, dass das Bild mir später zeigen wird, dass ich meinen Willen umgesetzt habe. Es fungiert diesbezüglich als Speichermedium, welche mich daran erinnert, gemacht zu haben. So auch die Torte. Der Wille des Jungens, der sich darin äußert die Torte haben z u wollen, scheint viel wichtiger zu sein, als die Torte selbst. „Nein, sie ist mir nicht wichtig, aber ich will sie!“ Die Torte ist nur das Objekt, an dem sich der Wille abspielen kann. Und dieses Objekt, kann ebenso gut eine Leinwand sein. Das macht aus der Sicht der Willensbefriedigung keinen unterschied. Im Nachhinein reden wir nun aber erfahrungsgemäß und fälschlicherweise nicht über den Willen selbst, sondern über dessen Ergebnis, als wäre das Ergebnis mit dem Willen gleichzusetzen, als wären Produktivität und Produkt das selbe. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Gleichsetzung aus einer Art Hilflosigkeit heraus resultiert: Wir brauchen einen geeigneten Gegenstand, um miteinander und darüber reden zu können. Dieser Gegenstand nun, ist das Kunstwerk. Die Gleichsetzung wird dadurch wortlos legitimiert, aber nicht weniger ungefährlich. Denn im Grunde können wir dadurch nicht anders, als am eigentlichen Gegenstand, dem ursprünglichen Willen, vorbeizureden. Hie und da schaben wir an den Ecken entlang und geben uns mit diesem Schaben zufrieden, anstatt eine aufrichtige Angriffsbewegung zu wagen, und uns gleichsam mit dem Aufprall den Kopf zu zerbrechen.

u wollen, scheint viel wichtiger zu sein, als die Torte selbst. „Nein, sie ist mir nicht wichtig, aber ich will sie!“ Die Torte ist nur das Objekt, an dem sich der Wille abspielen kann. Und dieses Objekt, kann ebenso gut eine Leinwand sein. Das macht aus der Sicht der Willensbefriedigung keinen unterschied. Im Nachhinein reden wir nun aber erfahrungsgemäß und fälschlicherweise nicht über den Willen selbst, sondern über dessen Ergebnis, als wäre das Ergebnis mit dem Willen gleichzusetzen, als wären Produktivität und Produkt das selbe. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Gleichsetzung aus einer Art Hilflosigkeit heraus resultiert: Wir brauchen einen geeigneten Gegenstand, um miteinander und darüber reden zu können. Dieser Gegenstand nun, ist das Kunstwerk. Die Gleichsetzung wird dadurch wortlos legitimiert, aber nicht weniger ungefährlich. Denn im Grunde können wir dadurch nicht anders, als am eigentlichen Gegenstand, dem ursprünglichen Willen, vorbeizureden. Hie und da schaben wir an den Ecken entlang und geben uns mit diesem Schaben zufrieden, anstatt eine aufrichtige Angriffsbewegung zu wagen, und uns gleichsam mit dem Aufprall den Kopf zu zerbrechen.

Die Möglichkeit an den Ecken entlang zu schaben bedeutet zunächst nichts anderes, als das in jeder Arbeit ein Restbestand des eigentlichen Wille aufzuspüren ist. Es wäre also der erste Schritt, diesen Willen zu erkennen, und diesen, wann auch immer wir ihn erahnen oder nachvollziehen können, gleichsam mit dem Erkennen desselben als das zu begreifen, was er ist: nicht hinzureichend. Eine Aufforderung zur forschenden Auseinandersetzung mit dem Künstler. Künstler wie auch Kunstbetrachter können das Kunstwerk demnach nicht als ein abgeschlossenes Objekt betrachten, über das geredet werden kann. Vielmehr bedeutet dieses abgeschlossene Objekt die Fertigstellung einer nächsten Stufe, die zu einem noch nicht definierbaren Ende führt. Wir müssen von hier aus, in die Leere greifen. Jetzt beginnt wortwörtlich der Drahtseilakt, jetzt bekommt die Kunst für alle an ihr beteiligten den gefährlichen Beigeschmack der Ungewissheit, auf dessen Grundlage sich ihre Analogie zum Leben bildet. Da jegliche Werkinterpretation subjektiv und somit ungewiss ist, wir aber zugleich mit dem Werk ein abgeschlossenes, als vollendet gewertetes Objekt betrachten, tun sich in der Werkbetrachtung selbst Dissonanzen auf, die jedem Subjekt aus dem Alltäglichen bekannt sind. Die Werkbetrachtung wird zum Spiel, in dem Moment wo wir uns klar darüber werden, dass wir einem bestimmten Reiz nachjagen können; dass es irgendwo einen Willen gibt, der dazu führte, dass uns das Werk so erscheint wie es uns in diesem Augenblick erscheint. Wir suchen nach dem „Jetzt ist es fertig“ des Künstlers, und nach den Gründen seiner Best immung. Erst

immung. Erst

– Die Notwendigkeit der Fotografien in meinen Arbeiten: Ich will zu sehr erzählen, als das der Text, die Farbe und mein als progressiv geschmückter, dilettantischer Umgang mit ihr ausreichen würden.

(ich glaube, ich erahne jetzt erst, was eine gut gemaltes Bild sein könnte. Ich dachte bisher, gut ist es, wenn der Künstler es nicht kann. Das ist unglaublich einfach. Es funktioniert.)

– Das Problem Verantwortung für meine Arbeit zu übernehmen scheint zu weichen. Allerdings nicht, weil ich über den Dingen stehe, sondern weil ich vor ihnen kapituliert habe. Ich habe gesagt: „Mein Gott, dann werde ich eben wählen müssen, dann werde ich präsentieren und erzählen.“

Vielleicht entschuldige ich mein Aufgeben mit dem „guten Zweck“, welcher das Aufzeigen der „Verteidigung des Ateliers“ ist.

Diese Kapitulation jedenfalls, ist der erste Schritt meiner fast schon zwanghaft erkämpften Freiheit gewesen. Ich befinde mich jetzt in einer gefährlichen, gleichgültigen Haltung. Gefährlich, weil die gleichgültigkeit erst einmal alles legitimiert und somit der Grundbaustein einer nihilistischen Haltung zu sein scheint. Aber es ist komplizierter.Auch wenn jede Arbeit innerhalb des Prozesses gleichgültig ist, ist es der Prozess selbst nicht. Ich arbeite also auf ein mir wichtig erscheinendes Ziel hin, von dem ich mir im Detail aber absolut keine Vorstellung machen kann. Daher fällt es mir so leicht die Arbeiten zu „zerstören“ oder zu „verwerfen“. Alles bereits entstandene kann niemals das Ziel sein, denn das würde einen Stillstand implizieren. Alles was ich förmlich begreifen kann, ist immer auch nur Zwischenstation, immer nur eine Stufe. Ich weiß nicht, wie das was ich will, werden wird, geschweige denn wie es werden soll. Ich weiß nur, dass ich gegenwärtig, natürlich, immer eine Vorstellung von einer ideal bespielten Leinwand habe, und versuche diese nach meinen Bedingungen zu gestalten (zu diesen Bedingungen gehört unter anderem der bedingungslose Umgang mit dem Material, sowie dass Vereinen der Bedingungen).

Aber auch wenn diese Haltung recht einfach erscheint, scheint sie mir doch die sinnvollste. Ich sage: Jedes Stück kann und sollte aus dem Atelier entfernt und – als repräsentativer Einblick in das Atelier – ausgestellt werden.

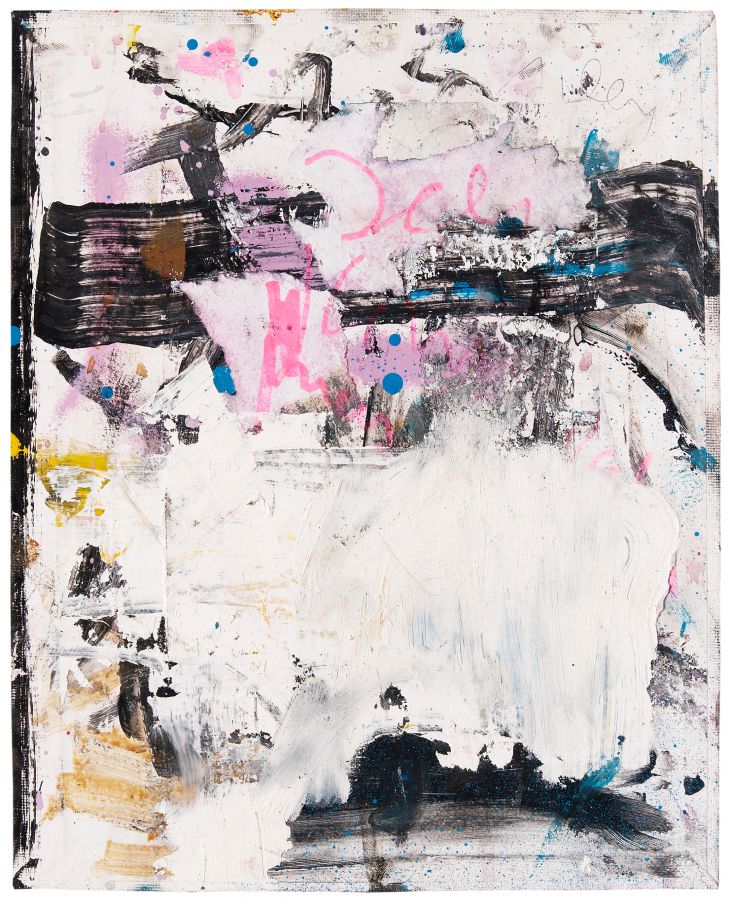

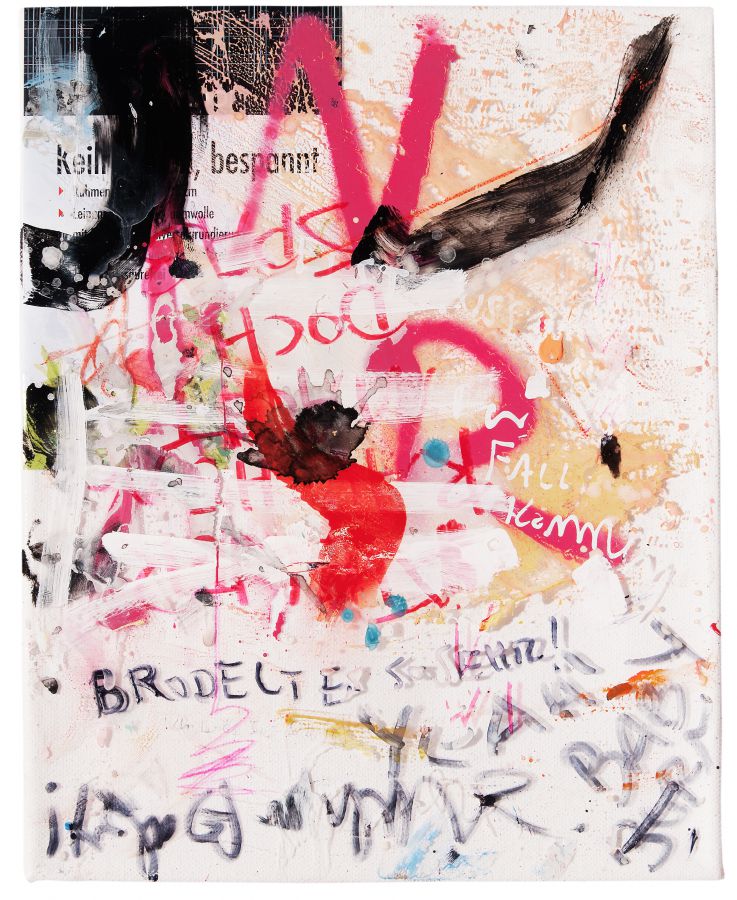

Desweiteren fungierten die Leinwände aus dieser Anordnung heraus nicht nur als Objekte, aus denen durch mein bewusstes Zutun ein Kunstwerk entstehen soll, sondern zugleich auch als Farbpaletten und „Abwischbilder“, dass heißt, als Nebenprodukte einer zielgerichteten Anfertigung, welche aus einem Zufall heraus, ein von mir als abgeschlossen bewertetes Werk ergeben könnten. Somit waren die Bildträger nicht nur die Grundlage zur Umsetzung rationaler, künstlerischer Ideen, sondern zugleich auch Speichermedium, welches die Art und Weise jener Umsetzungen festhielten. Aus dem Bewusstsein heraus, dass keine sich in meinem Atelier befindene Leinwand von meinem Arbeitsprozess unversehrt bleiben könnte, resultierte dann die Tatsache, dass meine persönlichen Wertungen, die ich im Bezug auf diese mich umgebenen Leinwände immer wieder tätigte, einem stetigen Wandel unterworfen waren. Somit gab es kein rein rational zu bestimmendes Ziel mehr, da immer auch die unbewussten Bewegungen Teil meiner Arbeit waren. Der mit dieser Art der Suspendierung einer rein rationalen, künslterischen Arbeitsanfertigung einhergehende Kontrollverlust, gewährleistete mir eine künstlerische Freiheit, die in der Anfertigungsart der einzelnen Exponate, sowie im Atelierraum selbst, von der ersten bis zur letzten Bearbeitungsphase nachzuvollziehen ist.

hingeworfene Bilder malt, diese Bilder aber wie mit Samthandschuhen berührt und voller Vorsicht durch sein Atelier trägt? Haben wir es hier nicht schon mit einer Attitüde zu tun?

Ich sah riesige, laut aufschreiende Bilder, in sauberen Ateliers, ebenso wie ich ruhige Werke innerhalb eines reinen Chaos sah. Es ist doch nicht zu leugnen, dass sich hier Widersprüche und Widerstände auftun, die nicht wichtig genug sein könnten, sollte es uns wirklich um das Verstehen des Werkes eines in unserer Zeit lebenden, sich künstlerisch ausdrückenden Individuums gehen. Außerhalb seines Ateliers erscheint uns der Künstler als gemachte Persönlichkeit, clean und designt präsentiert wie seine Werke. Er erscheint uns gewissermaßen als Geschäftsmann der in seinem Selbstmanagement angestellt ist. Nur innerhalb seines Ateliers bleibt er uns klar und deutlich als authentische Persönlichkeit im Bezug auf seiner künstlerischen Position erschließbar. Will man von Kunst reden, muss man das Atelier also mit-besprechen.

Im Atelier fällt die Fassade des Künstlers und er wird nackt. Hier wird er uns als Schöpfer am ehesten nachvollziehbar. Hier trennt sich auch der Künstler vom Designer (wobei es nicht mein Anliegen ist, trotzig gegen das Design zu wettern. Derzeit bin ich sogar fest davon überzeugt, dass wir außerhalb des Arbeitsraumes ausschließlich mit Design in Berührung kommen können, und das uns als Kunst benanntes Design als Kunst anerzogen wird, da ein Werk ausstellen auch immer bedeutet, dass Werk). Wichtiger als die Farbanordnung innerhalb des Bildraumes, ist die Ordnung der Farbtuben im Atelier. Wichtiger als die Interpretation eines Textes, ist die Ausführung der dazu notwendigen Notizen. Doch exakt in diesem Augenblick, wo das Schaffen vom Machen klar getrennt zu sein scheint, ergibt sich die große Schwierigkeit.

Denn sobald ich den Atelierboden als gleichberechtigt oder gar wichtiger ansehe als das von mir bewusst gemachte Bild, in diesem Augeblick setzte ich den Atelierboden, kontingenter-weise, selbst als Werk. Es geht hier um dieses „Ja“ des Künstlers, welches zeitlich zwischen der vollendeten Arbeit und dem Beginn der Entstehung eines Kunstwerkes anzusetzen ist. (Ich male 3 Wochen an einem Bild, und habe nun die Entscheidung: Der durch meinen Arbeitsprozess veränderte Boden, oder die veränderte Leinwand.)

Denn sobald ich den Atelierboden als gleichberechtigt oder gar wichtiger ansehe als das von mir bewusst gemachte Bild, in diesem Augeblick setzte ich den Atelierboden, kontingenter-weise, selbst als Werk. Es geht hier um dieses „Ja“ des Künstlers, welches zeitlich zwischen der vollendeten Arbeit und dem Beginn der Entstehung eines Kunstwerkes anzusetzen ist. (Ich male 3 Wochen an einem Bild, und habe nun die Entscheidung: Der durch meinen Arbeitsprozess veränderte Boden, oder die veränderte Leinwand.)

Der Unterschied zwischen meinem Atelierboden und meinem Bild besteht doch lediglich darin, dass mein Bild von Beginn an bewusst von mir gemacht, der Atelierboden aber, als ein – durch das bewusste Machen meines Bildes – zusätzlich, dem Machen des Bildes anhaftend, in die Welt Gekommenes ist. Man kann also sagen, dass das fertige Bild im Laufe seiner Entstehung eine Vielzahl von „Ja`s“ in sich schließt, während der Atelierboden ein einziges, dafür allerdings unüberhörbares „Ja“ postuliert, welches am Ende seiner Beschäftigung steht. Der Boden hat als Kunstwerk gewiss weniger rationale Verunreinigung erlebt, ist aber in letzter Konsequenz doch ein von mein Verstand Gemachtes Werk. Es gibt in diesem Sinne kein Entkommen.

02.11.2016

Ich bin mir jetzt sicher, dass ich ein bereits längst beredetes Problem getroffen habe. Aber ich kann mich hiervon nicht mehr entfernen. Ebenso sicher ist, dass meine Tagesplan-Tabelle nicht der Uhrsprung des Problems, sondern lediglich mein Ansporn zur Auseinanderset-zung mit demselben war. Sie ist natürlich nicht Schuld an meinem Dilemma, sie trieb mich nur in den Widerspruch hinein. Und nun, nachdem dieser Widerspruch dazu führte, dass ich mich selbst aus dem Freischaffend-Sein suspendiert habe, quält mich eine nächste Frage: Wie kann es den vielen, mich umgebenen Künstlern möglich sein, sich als freischaffende zu bezeichnen? Wie schaffen sie es wohl, diese scheinbar unüberwindbare Hürde zu meistern? Der Verdacht liegt doch nahe, dass das Ausprechen des Satzes “ich bin freischaffend”, nicht erklären soll, dass es sich bei der aussprechenden Person um jemanden handelt, der tatsächlich etwas frei schafft, sondern vielmehr um jemanden, der es sich aufgrund extrinsischer Gegebenheiten herausnehmen kann, sich als freischaffend zu bezeichnen.  Der also die gesellschaftlich bedingte Rolle eines Freischaffenden einnimmt, bedient und spielt. Vielleicht entlarvt das Aussprechen des Satzes „Ich bin freischaffender“ gerade eine fehlende Auseinandersetzung hinsichtlich des freien Schaffens.

Der also die gesellschaftlich bedingte Rolle eines Freischaffenden einnimmt, bedient und spielt. Vielleicht entlarvt das Aussprechen des Satzes „Ich bin freischaffender“ gerade eine fehlende Auseinandersetzung hinsichtlich des freien Schaffens.

– nach der abendlichen Lektüre meiner eigenen Lektüre: noch unzureichende Zusammenfassung zur Suspendierung meines Schaffens

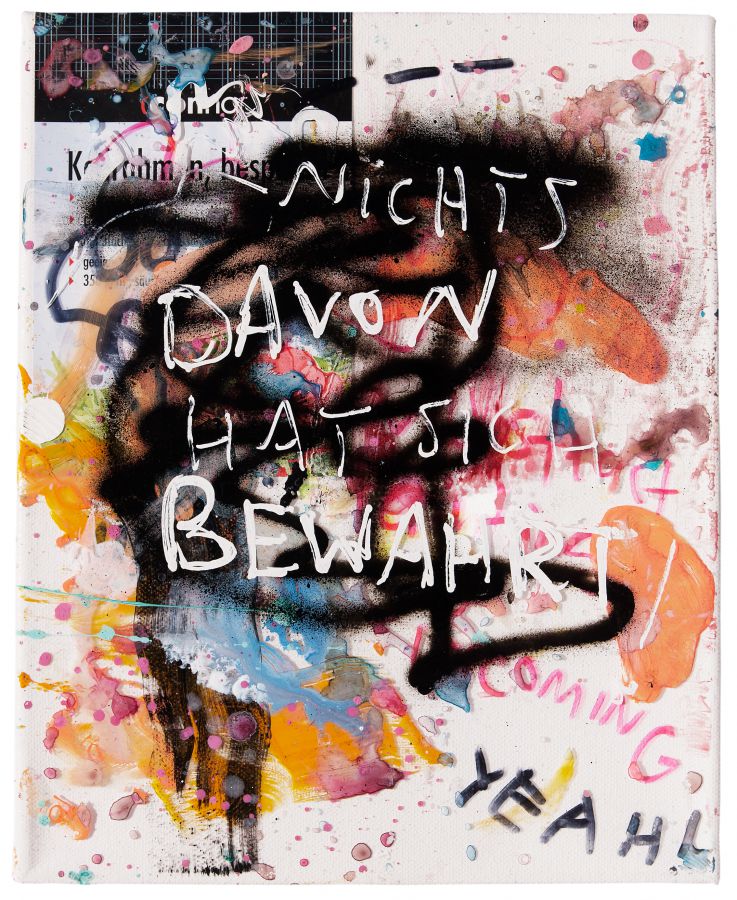

ch, dass bewusste Zerstören ist ein ästhetischer Befreiungsschlag. Und sollte es mir gelingen, die Wucht dieses Schlages, der aus all meinen Widerständen geboren und von diesen getrieben wird, so im Bild festzuhalten, dass sowohl die freien Bewegungen, als auch die Gewalt des absichtlichen Zerschlagens derselben sichtbar wird, so könnte ich womöglich zu einem „abgeschlossenen“ Werk gelangen. Es geht nunmehr um das Aufzeigen des Wiederstandes, um das visualisieren meiner Zerrissenhei t, um die hoffnungsvolle Suche nach einem Ausweg. Ich habe bereits längst angenommen, dass ich machen muss. Meine Frage schwenkt nun um in das „Wie“. Wie kann ich das ganze Problem möglichst deutlich darstellen. Ich suche das kleinere Übel. Ich lenke meine Unzufriedenheit um.

t, um die hoffnungsvolle Suche nach einem Ausweg. Ich habe bereits längst angenommen, dass ich machen muss. Meine Frage schwenkt nun um in das „Wie“. Wie kann ich das ganze Problem möglichst deutlich darstellen. Ich suche das kleinere Übel. Ich lenke meine Unzufriedenheit um.

06.11.2016: Nachtrag – einige Gedanken zum Ergebnis

ll mein Schaffen mit einer einzigen Entscheidung meinerseits auf einen Geschmack reduzieren (Anmerkung: hier ist nicht die Rede von einem Geschmacksurteil, da ich ja, um überhaupt erst über den objektiven Anspruch meines subjektiven Urteils nachdenken zu können, das Urteil selbst als solches bereits entschieden angenommen haben muss. Es geht ganz klar um das Urteilen selbst). Ich werde also sagen: “Das da hinten, das lohnt sich gezeigt zu werden. Das hat Potenzial. Das ist gut.” und somit die Gesamtheit meines Schaffens mit einer einzigen Wahl niederreißen. Selbst wenn ich zu der Entscheidung kommen sollte, mein Atelier als ein mit dem Hauch meiner Bewegungen versehenden Ort zu präsentieren, so ist es doch meine Willkür, die entscheidet, dass der Ha uch meiner Bewegung einen Wert in sich trägt, der auf- bzw vorgezeigt werden müsste. Der Richterspruch am Ende aller Bemühungen, subsumiert meinen quälenden Aufenthalt unter einer ästhetischen Wahl. Der Hammerschlag, der alles frei Geschaffene zu einem festen Abbild manifestiert. Das Machen, oder besser: das Weitermachen ist daher auch immer ein Zeichen meiner masochistischen Art. Vielleicht entsteht der masochistische Charakter vieler künstlerrischer Prozesse überhaupt erst dadurch, dass sich bereits während der Arbeit die Tatsache breit macht, all das womöglich Geschaffene letztendlich zu einem Machen machen zu müssen, um es als Kunstwerk betrachten zu können. Es besteht doch die Möglichkeit, dass das Präsentieren eines Kunstwerkes, etwas vollkommen Kunstfeindliches, und das somit Kunst, wie wir sie kennen und verstehen gelernt haben (eben über die Präsentation) grundsätzlich widersprüchlich zu dem ist, was während der Arbeit im Atelier eigentlich passiert. Der Eingriff, der das Kunstwerk in die Galerie befördert, ist vielleicht von größerer Bedeutung als angenommen wird.

uch meiner Bewegung einen Wert in sich trägt, der auf- bzw vorgezeigt werden müsste. Der Richterspruch am Ende aller Bemühungen, subsumiert meinen quälenden Aufenthalt unter einer ästhetischen Wahl. Der Hammerschlag, der alles frei Geschaffene zu einem festen Abbild manifestiert. Das Machen, oder besser: das Weitermachen ist daher auch immer ein Zeichen meiner masochistischen Art. Vielleicht entsteht der masochistische Charakter vieler künstlerrischer Prozesse überhaupt erst dadurch, dass sich bereits während der Arbeit die Tatsache breit macht, all das womöglich Geschaffene letztendlich zu einem Machen machen zu müssen, um es als Kunstwerk betrachten zu können. Es besteht doch die Möglichkeit, dass das Präsentieren eines Kunstwerkes, etwas vollkommen Kunstfeindliches, und das somit Kunst, wie wir sie kennen und verstehen gelernt haben (eben über die Präsentation) grundsätzlich widersprüchlich zu dem ist, was während der Arbeit im Atelier eigentlich passiert. Der Eingriff, der das Kunstwerk in die Galerie befördert, ist vielleicht von größerer Bedeutung als angenommen wird.

gesagt werden, dass zwar jeder wählt, der Künstler ist, aber nicht jeder der wählt, ist zugleich auch Künstler. Die Entscheidung des Künstlers, der mit dieser das Objekt zu einem ready made heraufwählt, unterscheidet sich von unserer herkömmlichen, alltäglichen Wahl, insofern sie auch immer eine kontextuelle Verschiebung bedeutet. Ich habe bereits von einem institutionellen Rahmen gesprochen.

Warum sollte mein Wille das Maß sein? Ich werde das nicht verstehen können. Die Bilder werden monochrom übermalt, beschrieben (und somit bedacht), oder mit Farbflächen versehen, um den rationalen Eingriff auf die möglichst schmerzhafteste Art und Weise aufzuzeigen. Je bedachter der Strich, desto erniedrigender die Beleidigung gegenüber der freien Bewegung. Aus diesem Grunde habe ich auch beschlossen, die Schrift durch das Malen von Flächen zu ersetzten. Denn die Schrift trägt selbst noch den Ausdruck einer sympathetischen Bewegung in sich. Solange ich durch und durch auf den Inhalt des Geschriebenen achte, ist dessen Form weitesgehend von meiner Willkür unberührt. So wird die freie, von meinem Verstand losgelöste Bewegung, welche ohnehin schon durch die Fußabdrücke, den Tackernadeln, den Farbspritzerm etc dokumentarisch in die Bilder eindringt, nochmals, in Form der draufgesetzten Schrift dargestellt, also wiederholt. Eine Tautologie.

Hier wird er am deutlichsten sichtbar. Der wählende Künstler befindet sich innerhalb dieses Rahmens, und wählt, aus diesem Rahmen hinausgreifend, bestimmte Exponate seiner Umgebung in diesen hinein. Die Frage nach dem, was Kunst ist, wird somit zunächst einmal nicht mehr dadurch erfragt, wie das Kunstwerk beschaffen oder zustande gekommen ist, s ondern lediglich durch die Frage, wo sich etwas befindet. Befindet sich etwas innerhalb des besagten Rahmens , wird es – zunächst ungewertet – als Kunstwerk anerkannt. Der Kontext ist geboren.

ondern lediglich durch die Frage, wo sich etwas befindet. Befindet sich etwas innerhalb des besagten Rahmens , wird es – zunächst ungewertet – als Kunstwerk anerkannt. Der Kontext ist geboren.

Wir haben jetzt einen Künstler vor uns, der allein durch seinen genialen Blick und Verstand in der Lage ist, dem Alltäglichen, durch dem Versetzen Desselben, einen besonderen Wert zu verschaffen. Der eigentlich Wert seiner Wahl* ist dabei intelligiebler Art. Wir erblicken sinnlichdas durch die Wahl des Künstlers zu einem Ready Made gemachte Objekt nach wie vor als Objekt unverändert; das Kunstwerk aber, entfaltet sich durch unsere geistige Abarbeit daran, was hierbei eigentlich entstanden ist. In einer enstwerk machen und gemacht haben. Die Entstehung und Bewertung des Kunstwerkes (als immernoch fragwürdigen Begriff) wird somit ganz bewusst in die Hände des Betrachters übergeben, der sein Wahrnehmungsvermögen in Bezug auf die Frage danach, was ein Kunstwerk eigentlich sein sollte, hinterfragt, um anschließend das gewaltige Gefängnis erblicken zu können, welches sich nun um ihn herum auftut. Den institutionellen Rahmen. Damit zeichnet das ready made diesen bisher nur leicht angedeuteten Rahmen, welcher die Gitterstäbe des

Gefängnisses darstellt, mit dicken, klaren Linien nach. Den zu diesem Zwecke notwendigen Stift, gibt der Künstler dabei, eigentlich didaktischer weise, aus der Hand. Er überreicht ihn dem Rezipienten (nicht zu vergessen ist hier die Rezipient – Perzipient unterscheidung. Duschamps „Fountain“ war in erster Linie zweifellos an jene gerichtet, die sich innerhalb der Kunst zuhause fühlten, sich also bereits, bis hier her noch weitesgehend unwissend, im Gefängnis befanden). Das Machen im künstlerischen Sinne steht hier wohl zum ersten mal – bewusst dargestellt – auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Natürlich wird es nicht mehr vergessen werden.

Gefängnisses darstellt, mit dicken, klaren Linien nach. Den zu diesem Zwecke notwendigen Stift, gibt der Künstler dabei, eigentlich didaktischer weise, aus der Hand. Er überreicht ihn dem Rezipienten (nicht zu vergessen ist hier die Rezipient – Perzipient unterscheidung. Duschamps „Fountain“ war in erster Linie zweifellos an jene gerichtet, die sich innerhalb der Kunst zuhause fühlten, sich also bereits, bis hier her noch weitesgehend unwissend, im Gefängnis befanden). Das Machen im künstlerischen Sinne steht hier wohl zum ersten mal – bewusst dargestellt – auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Natürlich wird es nicht mehr vergessen werden.

– Am Anfang steht somit, wie immer, die Behauptung. Während die Behauptung, welche mit dem ready mady einherging, keine einfache und mit Sicherheit bedeutungsvolle Behauptung war, bin ich heute von Behauptungen umgeben, die sich gegenseitig Nivellieren. Im Grunde fehlt mir das genaue Gegenstück einer einfachen Behauptung unter viele

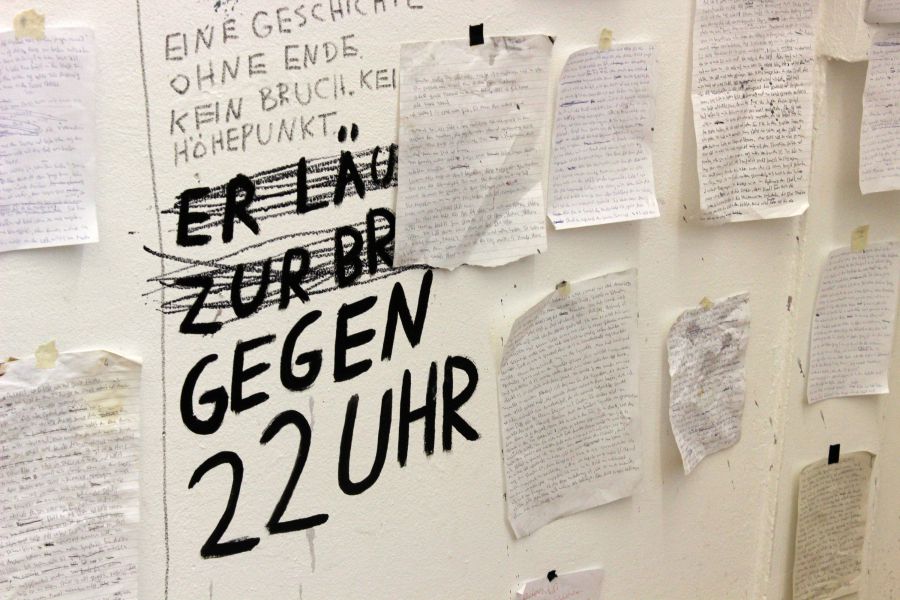

Fetzen von Klebebänder, Tackernadeln und Monotopien des Atelierbodens auf den Bildern zu erkennen, die sich collagenartig vereinen. Eine merkwürdig ehrliche Stimmung. Diese Collagenartigen Bilder vereinen sich nun wiederum collagenartig im Raum zu einem Ganzen, zu dem wohl ehrlichsten Abbild meiner Beschäftigung. Ich kann mich von den Wänden ablesen, bemerke ich. Da an den Wänden sind ebenso Reste meiner Beschäftigung. Die Wände gefallen mir noch mehr als die Arbeiten.

Ich bemerke, dass die Wände meine Arbeit sein könnten.

Jetzt ist da wieder dieses Wollen und die eigenartige Unzufriedenheit darüber, die dazu führt, dass ich erst recht will. Das ist eine naive Kindergeste: „Jetzt erst recht!“ Ich sehe keinen möglichen Ausweg und werde wütend. Ich will das Wollen wollend vertreiben. Wenn du ohnehin willst und wollen musst, denke ich mir, dann sollte dein Wollen ruhig etwas Unanständiges sein, etwas zerströrerisches. Ja, ich will töten, zerstören, auslöschen. Man darf im Atelier Kriege führen, man darf sie nur nicht mit nach draußen nehmen. (über diese Zusammenhänge werde ich noch schreiben